|

「映画を楽しむ会」- 90 開催報告

「ベン・ハー」を観賞

〜 「グラディエーター」の原点ともいうべき史劇スペクタクルの最高峰 〜 |

本日の参加者の皆さん

|

● 開催日時 :4月10日(木)、10時上映開始 集合:9時30分〜

● 場所・参加:こうのすシネマ 13名

● 昼食場所 :サイゼリヤ (13名)

● 作 品:『ベン・ハー』、1959年/アメリカ/カラー/222分

● 監 督:ウィリアム・ワイラー

● 出 演:チャールトン・ヘストン、 スティ−ブン・ボイド、ジャック・ホーキンス、

ヒュー・グリフィス |

■あらすじ:

西暦1世紀の初め、ローマ帝国支配下のエルサレムに生まれたユダヤ人貴族の息子ベン・ハーの波乱に富んだ半生を、イエス・キリストの生涯と絡ませて描いた歴史スペクタクル大作。

名家の子息ベン・ハーは、帝国将校として赴任してきた旧友のメッサラと再会するが、裏切られ、家族は離散、自らも奴隷として軍船の鎖に繋がれてしまう。59年度のアカデミー賞では作品賞、監督賞を含む史上最多の11部門を受賞した。上映時間が222分と長く、途中12時30分に5分ほど休憩時間が入り、後編に移った。

《 参加者からの感想 》

◆ 伊藤堅一さん(専攻3期 上尾市)

どういうわけか実家に「ベン・ハー」の本があった。ちょっと分厚い本で、中学生の私にとってはかなり手ごわくて、理解するのに何度か読み直した。でも、ローマ海軍の司令官とベン・ハーがイカダで漂流する場面以外はあまり記憶に残っていなかった。

高校生の時に映画を見て二輪戦車が疾走するスペクタクルの部分と、キリストの死ぬ時にベン・ハーの母と妹のらい病が治り、元の健康な体になったことは記憶に残っていた。

今回、50何年かぶりに2度目の映画を見た。見ていくと、何となく筋や場面を思い出していく。石で作られた巨大な競技場、疾走する4頭立ての戦車。キリストの話を聞きに集まる人々。また、戦車同士が接触してもつれ合って宙に舞う場面はどのように撮影したのだろう。

この映画のもう一つのポイントは水だ。ベン・ハーが奴隷の身分に落とされ、ガレー船の漕ぎ手として水も与えられずに護送される途中でキリストがベン・ハーに飲ませた桶の水。

処刑地に向かう十字架を背負ったキリストが、倒れ込んだ時に渡した水。この時にベン・ハーは、この人は以前自分に水を飲ませた人であると気づいた。

イカダで漂流していた司令官とベン・ハーがローマの軍船に助けられた時に、司令官は部下が手渡した水をまずベン・ハーに飲ませ、その後で自分が飲んだ水。

キリストが処刑された時に雷雨が鳴り響き、十字架を伝って流れ落ちた血が雨と共に大地に広がっていった水。

キリストが死んで雨が止んだ時に、ベン・ハーの心からローマ人への憎しみが消えていた。

願わくば、全ての人の心から憎しみが消え去るとよかったのだが・・・。

◆ 対尾雅之さん(16期 桶川市)

テレビで観た記憶はあるが、劇場版では初めてだ。私には、キリスト様が絡む映画は理解できないので、事前にインターネットであらすじを調べて参加した。しかし、本番ではそれに「ユダヤの民族意識」があり、ますますややこしくなった。 |

昼食会-1

|

昼食会-2

|

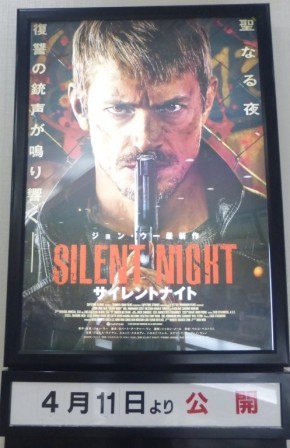

4月11から公開

|

4月25日から公開

|

こうのすシネマにようこそ! |

外国映画は、本人が理解できたと思っても、その他国者には理解できていない。例として、外人が「無法松の一生」を観て絶賛した。しかし、“

なぜ『無法松』は未亡人と結婚しなかったのか ”

とコメントしている。「無法松」は、未亡人と結婚はできない前提に映画は成立しているのだ。宗教・思想のズレは、「日常生活で体験していない」と教養や知性ではカバーできない。でも、それは仕方ないこと 無理をして分かったふりをすることはない。

◆ 石黒廣行さん(専攻3期、北本市)

映画を楽しむ会で「ベン・ハー」の観賞案内を頂き、出席の返事を出した。映画の製作年数を見ると、1959年で約65年前の映画である。自分は小学5〜6年生の時で、映画を見に行く余裕などない時代で、映画の名前と主演のチャールトン・ヘストンの名前だけはかすかに覚えていた。もちろん映画を見ていないのでベン・ハーというのが個人の名前すら分かっておらず、馬が引く戦車競走のシーンだけが記憶に残っていた。どんな映画であるか、非常に興味があった。

内容は紀元初期で約2000年前の話で、ローマ帝国の最盛期で属国のエルサレムの話であった。ベン・ハーはユダヤ人で友人により濡れぎぬを着せられ、奴隷に身を落とすも、這い上がって行く復讐劇であった。

映画の中でベン・ハーの母と妹が業病に罹り、人里離れた死の谷へひっそりと隠れ生きているのを見て、日本の姥捨て山を連想した。

この映画はベン・ハーの活躍ではなく、キリストの生誕及びキリスト教の誕生の瞬間を描いたものではないか、と感じた。

(報告・写真:熊谷康夫) |

| |

|